金谷ホテル150の宝物

金谷ホテル創業150周年を記念して、「金谷ホテル150の宝物」をご紹介してまいります。

宝物は「建物」かもしれないし、「物」なのかもしれません。「食」や「人」でもあるでしょう。

ホテルの宝物を紹介しながら、これまでのホテルの歩みをご紹介してまいります。

150の宝物が紡ぎだす金谷ホテルをお楽しみください。

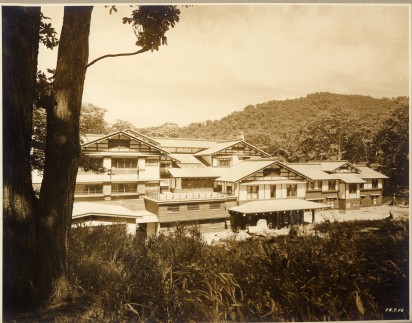

149:カテッジ・イン

聞きなれない言葉かもしれませんが、どうやらこれは、「別荘」と「宿」を合わせた造語のようです。…

148:西狩丸

金谷家に代々伝わる笙があります。

その名も「西狩丸(にしかりまる)」。1706年(宝永3年)辻近家作。…

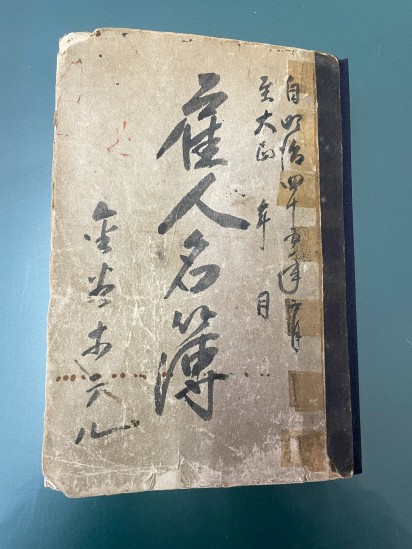

147:雇い入れ人名簿

金谷善一郎が宿泊業を始めてから150年、いったい何人のスタッフがこのホテルで働いたのでしょう。…

146:様々な灯り

館内の照明の数々。

古いものから新しいものまで様々ございますが…

145:自家発電

1908(明治41)年から1966(昭和41)まで、金谷ホテルは自家発電の電力を使用していました。…

144:眠り猫(3匹目)

これまで二匹の「眠り猫」をご紹介しましたが、こちらはそれらより小ぶりな、木彫りの猫です。…

143:貸出帳

一冊、大きな貸出帳があります。

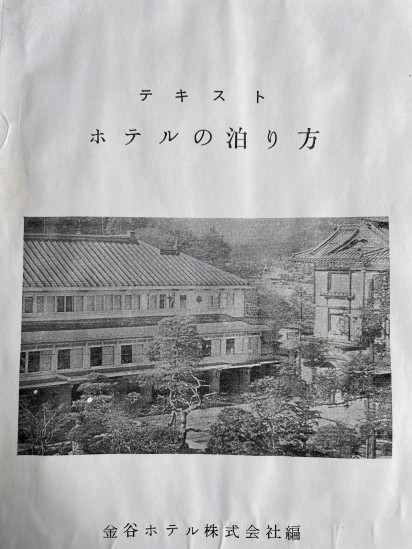

142:テキスト「ホテルの泊まり方」

金谷善一郎がそうであったように、日本では、ホテルは外国人を受け入れるため作られました。

その後も外貨獲得を目的に全国に「国際観光ホテル」が作られるなど、ホテルは常に外国人のために用意されていました。…

141:メインダイニングの柱の構造と装飾

本館2階のメインダイニングは、広々とした空間に並ぶ柱の装飾が特徴的です。…

140:金谷スペシャル(オールドスタイル)

バー「デイサイト」のカクテルの中でも、一際特別な逸品があります。

その名も「金谷スペシャル」で、こちらはかつてのスタイルを特別に再現したものです。…

139:日光観光ホテル

奥日光の中禅寺湖畔に佇む、中禅寺金谷ホテル。

この起源をご存知でしょうか。…

138:英国夫人の知恵

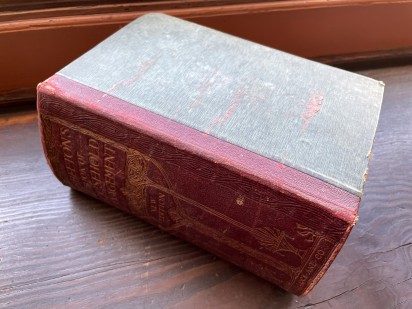

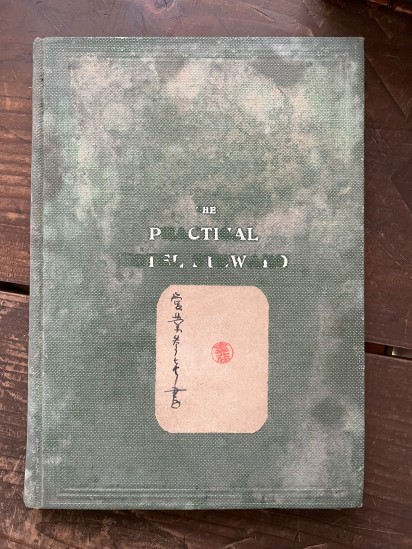

以前「眞一の教科書」を紹介しましたが、金谷ホテル恐るべし、です。また古い書物が出てきました。料理場が管理していたので私が知らなかっただけなのですが、ほかの本を探していてみつけてしまいました。…

137:百年ライスカレー

今から約20年前。創業130年を迎えた2003年に、一つのメニューを復刻させました。

それが「百年ライスカレー」です。…

136:水と空気

当ホテルは、日光の自然環境の恩恵を特に大きく受ける環境にあります。

山々に囲まれ、眼下には川の流れがあり、その対岸には1250年の信仰を集めてきた聖地「日光の社寺」がございます。…

135:三猿の彫刻

見ざる、言わざる、聞かざる。

日光東照宮の五千以上にも及ぶ彫刻の中でも一、二を争う知名度を誇る「三猿」。

実は、当ホテルにもその三猿の彫刻がございます。……

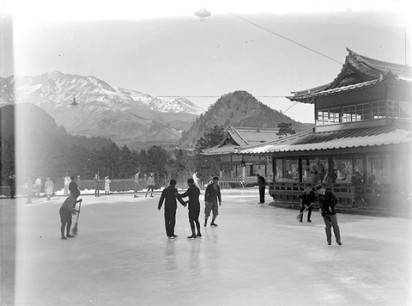

134:従業員の氷上運動会

かつての従業員の行事の一つとして氷上運動会がありました。

133:ブーツ

日光金谷ホテル本館に「ブーツ」と呼ばれている場所があります。

今でも壁にブリキ製の道具がかけられていて、ジョウロには「ブーツ」と書いてあります。

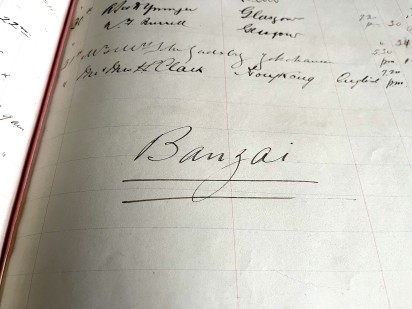

132:Banzai・Banbanzai

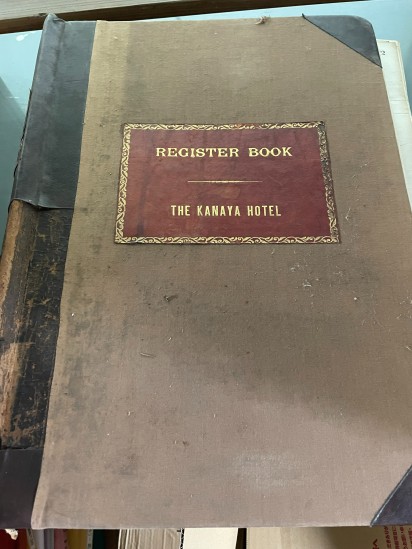

保管している宿帳(レジスターブック)には、日付や名前はもちろん、国籍や居住地など宿泊者の様々な情報が記され、さらに部屋番号まで記録されています。

131:宿泊者の記憶 / フランク・ロイド・ライト

フランク・ロイド・ライトは建築家で、近代建築において大きな功績を残しました。

130:バンケットホールの吊り床構造

新館の1階は「バンケットホール」となっております。

様々な催事を受け持つこの空間は、1901年(明治34年)に完成しました。

129:ロンドンタクシー

奥日光の中禅寺湖畔に英国大使館別荘記念公園が開園したことが契機となり、2016年(平成28年)に導入しました。

128:池の話 2

クレソン栽培ともう一つ、日光金谷ホテルの池を舞台にした面白い話が残っています。

127:池の話 1

ホテルの脇を流れる大谷川の岸に小さな池があります。ここもまた金谷ホテルの歴史を語れる場所なのです。

126:眞一の着物

眞一が写る写真はとても多く残っています。

125:眞一とコージーコーナー

昭和29年6月、ホテルの敷地内に建物が新築されました。

124:温度計

むかしのホテルはおおらかだったんだな、と感慨深い。

123:ボートハウス

奥日光の中禅寺湖畔。現在でも「ボートハウス」として残る建物があります。

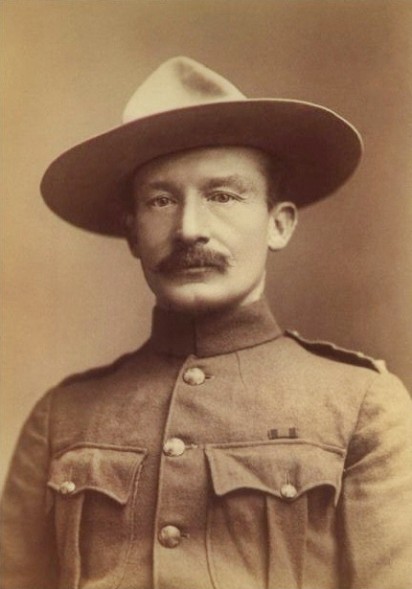

122:宿泊者の記憶 / ベーデン・パウエル

ボーイスカウトの創始者として有名なベーデン・パウエルも、来日の際に当ホテルに宿泊しています。

121:眞一の教科書

タイトルの印刷がはがれてしまった古い本に目が留まりました。

120:金谷 時のプリン

2021年よりご提供している「金谷 時のプリン」は、時代の異なる三つのプリンの味がお楽しみいただけるものです。

119:ガラス乾板

当ホテルには、たくさんのガラス乾板が残っています。そのどれもが、今では歴史資料として貴重なものばかりです。

117:十二支の彫刻

本館2階の小食堂の天井付近には、十二支の彫刻がぐるりと配置されています。

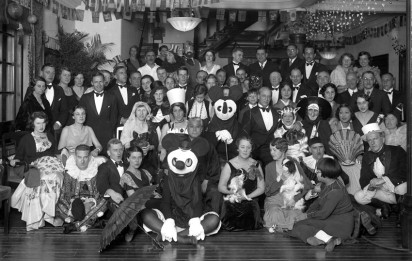

116:正月のパーティー

記録写真によると、正月にはゲストとパーティーを開いていたようです。

115:HAPPY NEW YEAR

クリスマスが終わると、それまで「Merry Christmas」と掲げていた看板は、「HAPPY NEW YEAR」となり、正月飾りの一つに早変わりします。

114:金谷ホテルの正月飾り

クリスマスが終わると、年を越すための設えが登場します。

和洋折衷な建築の佇まいですが、飾りつけは和風で。

113:三十六歌仙の扁額

バンケットホールの両側には、ずらりと扁額が並んでいます。

三十六歌仙のうち、半数の十八人の姿と和歌が並びます。

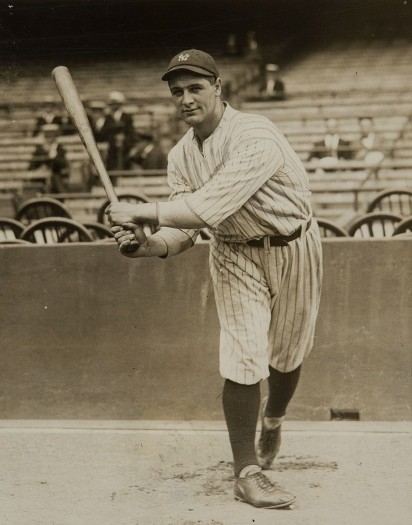

112:宿泊者の記憶 / ルー・ゲーリッグ

1931年(昭和6年)に日米野球のために初来日。この時に金谷ホテルに宿泊しています。

111:クリスマスツリー

50年以上にわたって、クリスマスシーズンには毎年大きなクリスマスツリーが登場しておりました。

本館前のヒマラヤ杉の大木がたくさんの電球によって彩られ、クリスマスの気分をより一層盛り上げていました。

110:クリスマスリースと飾り

クリスマスシーズンになると、当ホテルでも様々な飾り付けを行います。

玄関入り口やバー「デイサイト」にはクリスマスリースを飾り付けます。

玄関入り口のものは、クリスマスキャンドルのようにランプとセットで飾り、デイサイトの扉には林檎のリースが登場しています。

109:1948年のクリスマスパーティーの記憶

創生、黎明期から発展期にかけて撮影されたたくさんの写真の中に、クリスマスパーティーの際に撮影された写真が残っております。

アルバムの同じページに貼られているもう一枚は、オルガンの伴奏で讃美歌を歌っています。

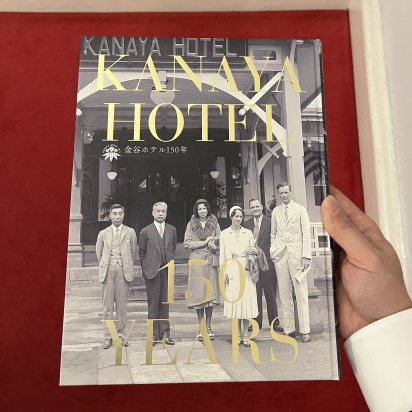

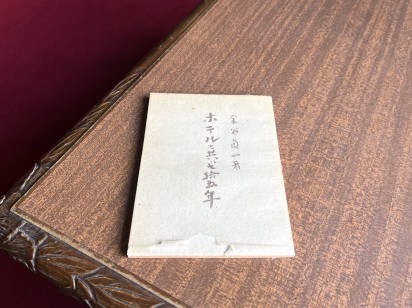

108:150周年記念誌「金谷ホテル150年」

創業150周年を迎え、新たな宝物が加わりました。

初の本格的な記念誌、「金谷ホテル150年」です。

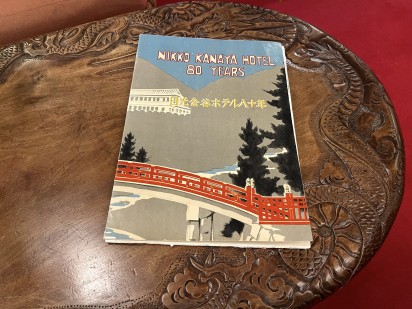

107:80年史「日光金谷ホテル八十年」

創業から80年を記念して、1954年(昭和29年)に発行されました。

今から70年前。創生・黎明期から発展期にかけての記録です。

106:階段の手すり

本館の2階から3階にかけての階段の手すりです。

この階段のある部分は、本館でも最も古い箇所に当たります。

105:牛乳瓶

金谷ホテルには、かつて畜産部があり、ホテルで必要な食材を自給しておりました。

104:冬景色

季節を問わず日光山内と大谷川からの神聖で新鮮な空気が流れてくる、金谷ホテルの環境。冬には、この場所ならではの雪景色が見られます。

103:丸球捻締リ錠(まるたまねじしまりじょう)

館内には古い木製の建具が多く残っていますが、この錠も現役です。

102:蔵

敷地内の蔵です。大正時代に建てられたものと思われ、「金谷の歴史」が詰まっています。

101:眠り猫(2匹目)

当ホテル所有の眠り猫の置物です。葵の紋と「日光山」と書かれており、土産品として流通していたものであると思いますが、この原形は日光在住だった彫り師・森乙丸の眠り猫を引いているものと思われます。

100:宿泊者の記憶 / ヘレン・ケラー

ヘレン・ケラーは、1937年(昭和12年)の7月5日に宿泊しています。

この時が、初来日だったとか。

99:眞一の机

ギャラリー「金谷の時間」に入ってすぐのところに、古い机を展示しています。

98:古いランプ

当ホテルに残っている古いランプです。

97:スタッフの工夫 / ドアストッパーのストッパー

ドアストッパーのストッパーを発見しました。

96:日光彫のテーブル

ロビーやバー「デイサイト」には、日光彫を施したテーブルが多くございます。

95:金谷のオムレツ

朝食でご提供しているオムレツは、熟練されたシェフだけが作ることを許された逸品で、定番となっています。

94:古いソースパン

料理場には、古くから使い続けられている道具がいくつかあります。

93:昔の食器その2

大正から昭和初期にかけて使用されていた銀食器です。

92:ディナーのチャイム

当ホテルでは、ディナーの前にスタッフがチャイムでお知らせしております。

91:紅葉

当ホテルの敷地内でも、紅葉の季節には庭や裏山、散策コース等の樹々の色づきがたっぷりとお楽しみいただけます。

90:葵の紋入りの擬宝珠ランプ

メインダイニングの前、階段の登り口にございます。

擬宝珠(ぎぼし)に明かりが灯るようになっており、葵の紋もあしらわれています。

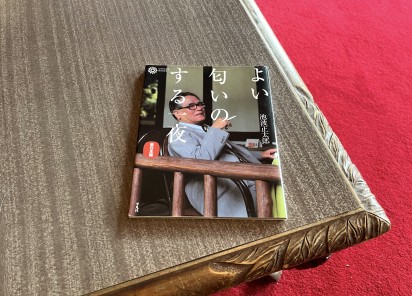

89:宿泊者の記憶 / 池波正太郎

池波正太郎は、度々当ホテルに宿泊し、その時の様子が「よい匂いのする一夜」に綴られています。

88:昔のフロートガラス

館内の各所では、往時の建具がそのまま使われています。

メインダイニングの窓ガラスもその一つです。

87:バーのレコード

バー「デイサイト」では、お酒と共にアナログレコードの音もお楽しみいただけます。

バーテンダーが選ぶ、この季節におすすめの3枚は…

86:古いウォーターピッチャー

メインダイニングで使用している、古いウォーターピッチャーです。

85:別館入り口の彫刻

リニューアルした別館の入り口には、彫刻がほどこされています。

84:ビンテージのジンボトル

バー「デイサイト」に残る、古いジンボトル。

おそらく100年以上前のもののようです。

83:初期の料理場

当ホテルの最初の料理場の様子です。

82:ヘボン博士

宣教師であり、医師のヘボン博士は、「ヘボン式ローマ字」の発案者であることや明治学院の創立者であることでもその名が知られていますが、当ホテルにとってなも実に大切な人物です。

81:ディナー前のメインダイニング

18時のディナーの前のメインダイニング。

各テーブルの準備は終えて、少し間、静かな時間が流れます。

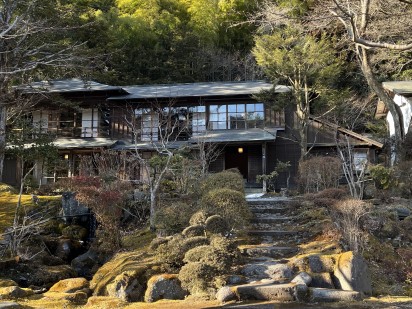

80:ギャラリー「金谷の時間」

敷地内にどなたでもご覧いただけるギャラリー「金谷の時間」がございます。

79:庭のお地蔵様

別館の西側にお地蔵様がいらっしゃいます。

西を向いて、特に春やこの季節の天気の良い日には、気持ちよさそうに西日を浴びています。

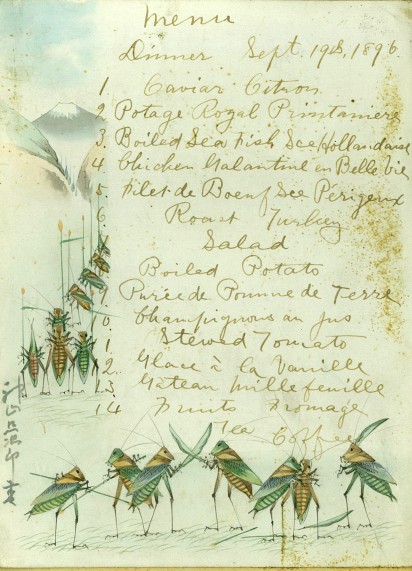

78:古いメニュー

これまでの各時代のメニューが残っております。

77:久米権九郎と久米式

当ホテルの別館は、久米設計の創立者である久米権九郎によるものです。構想は眞一の弟の山口正造(箱根富士屋ホテル三代目社長)のものだったようです。

76:ヒゲ

発展期を牽引した、金谷善一郎の二人の息子。金谷眞一と金谷正造(山口正造)は、共に立派な髭を蓄えておりました。

75:古いトーストラック

倉庫に残る、古いトーストラックです。

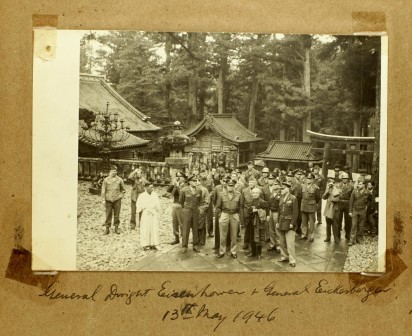

74:接収の記憶

1945年(昭和20年)10月17日、当ホテルは米軍に接収され、保養所となりました。

以降、1952年(昭和27年)の接収解除まで、実に7年に渡って接収は続きました。

73:銅鍋

銅製のしゃぶしゃぶ鍋です。

中央の筒の下部に炭をいれて使います。

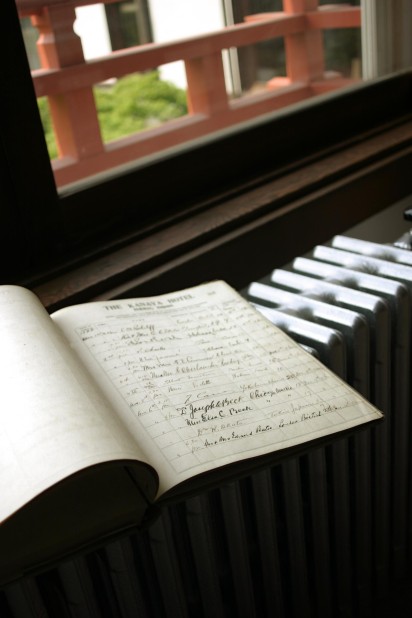

72:宿帳

当ホテルでは、創業以来150年に渡り様々なゲストをお迎えして参りました。

お泊まりいただいた方々の名前は、宿帳に残っています。

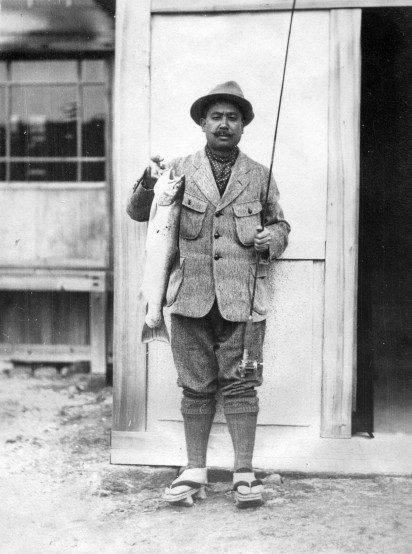

71:眞一と釣り

二代目社長金谷眞一は、釣りを趣味としていました。

当ホテルには、その頃の写真が多く残されています。

70:LOOK OUT

館内には、英語表記の注意書きがございます。

探してみてください。

69:をす

当ホテルの回転扉には「をす」の表記があります。

68:ビリヤード台

ロビーの脇のスペースにビリヤード台がございます。

67:金谷スタイル

明治時代から受け継がれる看板メニューが「日光虹鱒のソテー 金谷風」です。

66:日光和楽踊り -"Nikko Waraku Odori,"-

ホテルの敷地内でお客様と日光の盆踊り「日光和楽踊り」を楽しむ写真が残されています。

Photos remain of hotel guests enjoying Nikko's Bon Odori dance, "Nikko Waraku Odori," within the hotel grounds

65:別館前の高野槙 -Koya-maki in front of the annex-

別館の玄関ポーチ前には、大きな高野槙(コウヤマキ)があります。

この高野槙は、二代目社長の金谷眞一が誕生を記念して当時の四軒町(しけんちょう)の屋敷に植えられたものが移植され、ここで大きく育ったものです。

In front of the entrance porch of the annex stands a large Japanese umbrella-pine (Koyamaki).

This Japanese umbrella-pine was originally planted at the Shiken-cho residence to commemorate the birth of the second president, Kanaya Shinichi. It was later transplanted and has grown large here.

64:ホテルと共に七拾五年 -"75 Years with the Hotel" by Shinichi Kanaya-

金谷眞一著の「ホテルと共に七拾五年」は、黎明期から発展期を記した手記です。

この特集でもたびたび参考、引用しています。

"Seventy-five Years with the Hotel" by Shinichi Kanaya is a memoir that covers the hotel's history from its early days to its development.

It is often referenced and quoted in this special feature.

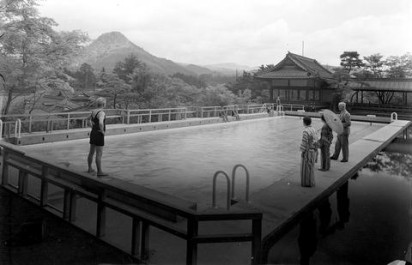

63:プール -Swimming pool-

当ホテルの施設の一つには、プールもございます。

Kanaya Hotel also has a swimming pool.

62:天然氷と氷室 -Natural ice and icehouses-

1918年(大正7年)から、小倉山の凍った池から氷を切り出してホテル内の氷室に運んで食材の保存に使うようになりました。

Since 1918 (Taisho 7), ice has been cut from the frozen pond on Mt. Ogura and transported to the hotel's icehouse to be used to preserve food.

As the temperature rose and the ice became thinner and harder to harvest, this work stopped around 1929 (Showa 4) and ice was purchased from an ice store, but the icehouse continued to be used until 1960 (Showa 35), when it was demolished to make way for a new building.

61:笹竜胆(ささりんどう) -”Sasa-Rondo”-

金谷ホテルのロゴマークには、金谷家の家紋である「笹竜胆(ささりんどう)」が使用されています。

Kanaya Hotel's logo uses the Kanaya family crest, "Sasa-rindo."

60:想像の象 --Imaginary elephants-

日光東照宮を訪れた方は、三猿のある神厩舎から参道の反対側に位置する「上神庫」の屋根下に「想像の象」の彫刻があしらわれているのをご存知かと思います。

この想像の象、実は当ホテルにもいるんです。

Those who have visited Nikko Toshogu Shrine may know that there is a sculpture of "imaginary elephants" under the roof of the "Kami Shinko" (sacred storehouse), located opposite the sacred stables where the "Three Wise Monkeys" are carved. this imaginary elephant actually exists in our hotel.

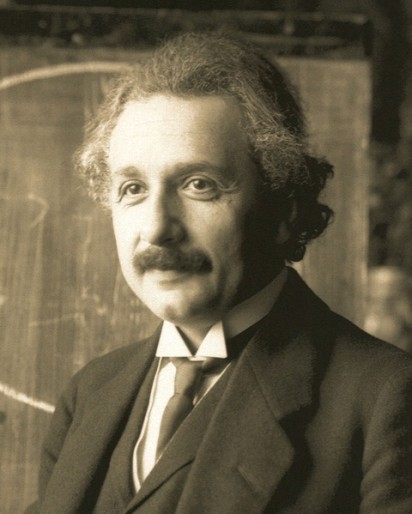

59:宿泊者の記憶 / アインシュタイン --Memories of a guest / Albert Einstein-

当ホテルの宿帳は、様々な歴史の記録にも当たります。

その中には、物理学者であるアルベルト・アインシュタインの名前もあります。

Our hotel's lodging book also records various historical records.

Among them is physicist Albert Einstein.

58:昔の霧吹き -Old fog spray-

当ホテルには、かつて使用していた道具もたくさん残っています。

この霧吹きもその一つです。

There are still many tools that were once used in our hotel.

This spray bottle is one of them.

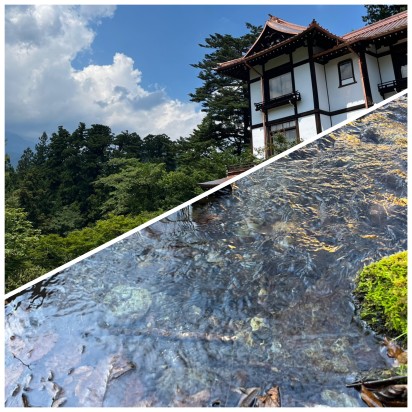

57:別館の輝く屋根 -The shining roof of the annex-

別館の改修工事が終盤を迎えております。

先日、足場と覆いが外れ、銅板葺の屋根が現れました。

The renovation work on the annex is nearing the end.

The other day, the scaffolding and covering were removed, revealing the copper-plated roof.

56:T型フォード ーThe Ford Model Tー

二代目社長金谷眞一は、1914年(大正3年)に一台のフォード社の自動車を手に入れました。

The second president, Shinichi Kanaya, acquired a Ford automobile in 1914 (Taisho 3).

55:モリアオガエル ーForest green tree frogー

当ホテルの敷地内では、毎年この時期にモリアオガエルの鳴き声を聞くことができます。

At this time every year, you can hear the cries of tree frogs on the hotel grounds.

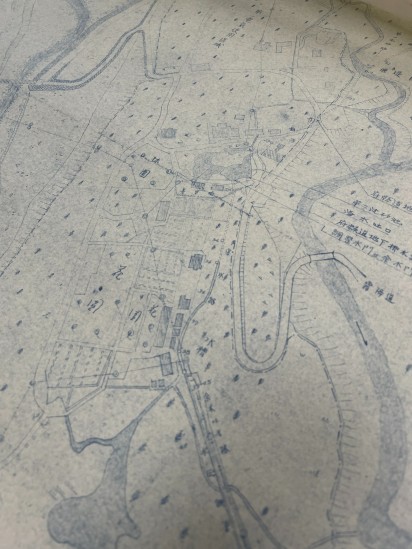

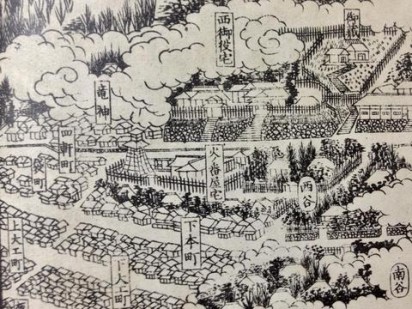

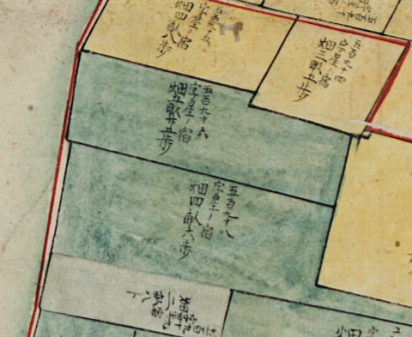

54:金谷の原点・四軒町 ーThe origin of Kanaya: Shikenchoー

四軒町(しけんちょう)と読みます。

日光の西町(にしまち)地区にあって、現在では本町という町名になっています。

53:修行の道・祈りの場

国道から金谷ホテルに向けて坂を上ると右手に「星の宮」が現れます。さらに坂を上るとホテルの門柱があり、そこに「星の宿」があります。

52:字星ノ宿(あざほしのしゅく) ーAzahoshinoshukuー

現在、当ホテルが立地する場所は、星ノ宿(ほしのしゅく)という地名で呼ばれています。

The place where Nikko Kanaya Hotel is currently located was formerly called Hoshinoshuku.

51:バードが待った場所 Where Bird waited

イザベラ・バードの来晃時、彼女はガイド兼通訳の伊藤に金谷宛の手紙を持たせ、神橋付近で腰掛けてその帰りと返事を待ちます。

旅行記の中の記述から考えてみると、「星の宮」を少し下ったあたりではないかと推測されます。

When Isabella Bird arrived in Nikko, she gave her guide and interpreter Ito a letter addressed to Kanaya, and she sat near Shinkyo Bridge, waiting for his return and a reply.

Based on the description in her travel journal, it is assumed that this was somewhere just below Hoshinomiya.

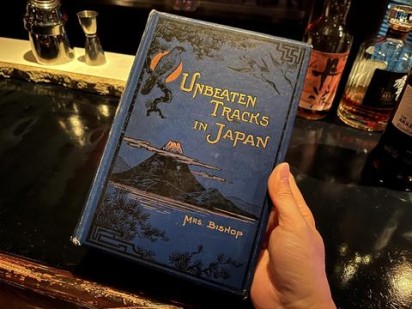

50:バードの旅行記 Bird's Travels in Japan

当ホテルの所有する「UNBEATEN TRACKS IN JAPAN」です。

This is "UNBEATEN TRACKS IN JAPAN" owned by our hotel.

49:イザベラ・バード Isabella Lucy Bird

1878年(明治11年)、一人のイギリス人の旅行家が日光や新潟・東北・北海道、伊勢や関西などを訪れ、それを記した紀行文(日記)が後に本国で発売され、瞬く間に重版を重ねる大ヒットとなりました。

その旅行家の名前は、イザベラ・バード。

In 1878 (Meiji 11), an English traveler came to Japan, visiting Nikko, Niigata, Tohoku, Hokkaido, Ise, Kansai and other places. A travelogue (diary) describing her experiences was later released in her home country and quickly became a huge hit, being reprinted many times.

The traveler's name was Isabella Bird.

48:小林年保と金谷善一郎の再会 Reunion of Kobayashi Nenpo and Kanaya Zenichiro

小林年保は日光の花石町生まれ(1848年・嘉永元年)で、日光奉行所の役人でした。

Kobayashi Nenpo was born in Hanaishicho, Nikko (1848, the first year of the Kaei era) and was an official at the Nikko Magistrate's Office. He was Zenichiro's childhood friend.

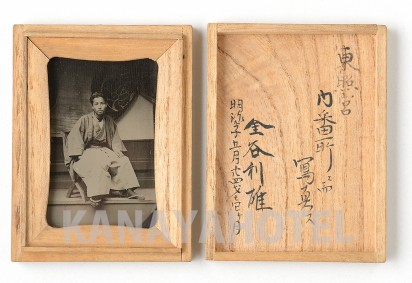

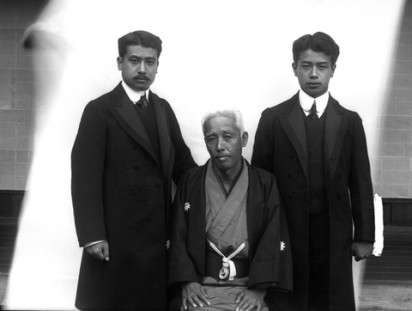

47:善一郎と二人の息子 Zenichiro and his two sons

創業者・金谷善一郎は、試行錯誤の上に金谷カテッジインを創業・経営し、その後の金谷ホテルの経営を二人の息子に託しました。

Founder Zenichiro Kanaya established and ran the Kanaya Cottage Inn through trial and error, and later entrust the management of the Kanaya Hotel to his two sons.

46:楽人 Gagaku musician

創業者の金谷善一郎は日光東照宮に楽人(がくじん)として奉職していました。

The founder, Zenichiro Kanaya, served as a musician at Nikko Toshogu Shrine.

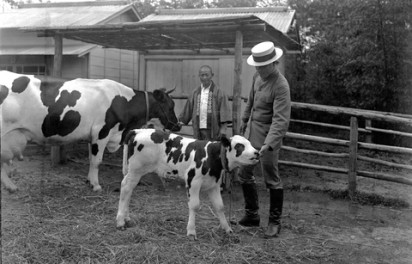

45:畜産部 Livestock Department

1926年(大正15年)、ホテルから1㎞ほど離れた小倉山に畜産部がつくられました。

In 1926 (Taisho 15), a livestock department was established on Ogurayama, about 1 km from the hotel.

44:大正コロケット Taisho Croquettes

看板メニューの一つ「大正コロケット」。

「大正コロケット」は通称で、「若鶏と蟹入りベシャメルコロッケ トマトソース」が正式名称です。

"Taisho Croquettes" is the common name, but the official name is "Chicken and Crab Béchamel Croquette with Tomato Sauce."

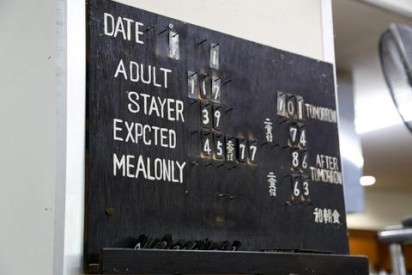

43:料理場のゲストボード The guest board in the kitchen

料理場にある年季の入ったゲストボード。

A classic guest board in the kitchen

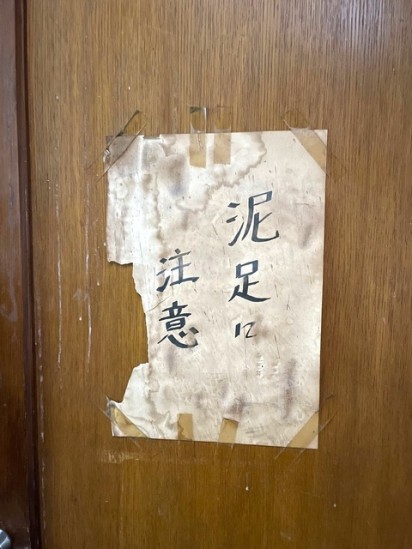

42:スタッフ用の注意書き Notes for staff

ホテルのバックヤードには、長い間貼られているスタッフ用の注意書きが残っています。

There is a notice to staff that has been posted for a long time in the back room of the hotel.

41:大黒様 ーDaikoku-sama-

当ホテル内の某所に、木彫りの大黒様が鎮座しています。

また、裏山の「大黒山」にも大黒天が祀られており、それにはこんな不思議な謂れがございます。

There is a wooden carving of Daikoku-sama enshrined somewhere within our hotel. There is also a Daikoku-sama enshrined on Mt. Daikoku, the mountain behind the hotel, and there is a mysterious story behind this.

40:電話 / 日光一番 Telephone: Nikko Ichiban

電話、日光一番。

今から約120年前。当ホテルは、日光でいち早く電話を設置いたしました。

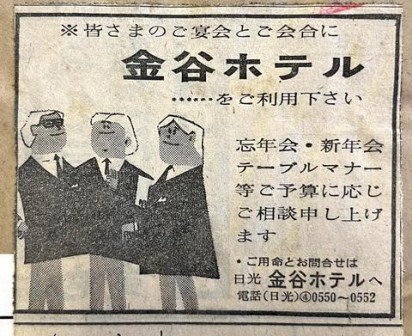

39:昔の広告 ーOld advertisementsー

当ホテルの昔の広告です。

This is an advertisement from the 1950s and 60s.

38:クリンソウ ーPrimroseー

当ホテルは自然に囲まれており、敷地内でも様々な花をご覧いただけます。

クリンソウもその一つです。

Our hotel is surrounded by nature and you can see a variety of flowers on the premises. Primrose is one of them.

37:バーカウンターの椅子 ーBar counter chairー

長年使用している、バー・デイサイトのカウンターの椅子です。

These are bar dacite counter stools that have been used for many years.

36:日光彫の衝立 ーNikko-bori "Nikko woodcarving" carving screenー

ロビーに展示している衝立は「四季花鳥衝立(しきかちょうついたて)」と題したもので、その名の通り季節ごとの鳥や花があしらわれています。

The folding screen on display in the lobby is titled "Four Seasons Flower and Bird Folding Screen" and, as its name suggests, is decorated with birds and flowers of each season.

35:バンケットホールの床 ーBanquet hall floorー

建物の一番奥に構える「バンケットホール」では、ご婚礼をはじめ様々な催事が催されます。

こちらの部屋にも様々な設えがございますが、足元にもご注目ください。

The Banquet Hall, located at the very back of the building, is where weddings and various other events are held.

This room also has a variety of furnishings, but please take a look at the floor at your feet.

34:渡部親方 ー Watanabe Oyakataー

初代料理長、渡部朝太郎

First head chef, Watanabe Asataro

33:男体山アイスクリーム ーNantai mountain shaped ice creamー

昭和初期に当ホテルの結婚披露宴で登場していた「富士山アイスクリーム」を、現在では「男体山アイスクリーム」と呼んでいます。

The 'Mt. Fuji ice cream' that was served at our hotel wedding receptions during the early Showa period is now deliberately called 'Mt. Nantai ice cream'.

32:地域とのつながり ー弥生祭ー Connection with the local community - Yayoi Festival

金谷ホテルでは、毎年4月に行われる「日光弥生祭」の際に、上鉢石町の花家体(はなやたい※)を正面玄関前にてお迎えしております。

At Kanaya Hotel, The Nikko Yayoi Festival held every April, we welcome the Hanayatai* from Kamihatsuishi-cho* in front of the main entrance.

31:ヤシオツツジ ーYashio azaleaー

日光に春の訪れを告げるヤシオツツジ。

山地、山間部を中心に多くみられ、日光市の花としても親しまれています。

The Yashio Tsutsuji heralds the arrival of spring in Nikko. It is commonly seen in mountainous and inter mountainous areas and is also beloved as the city flower of Nikko.

30:法被 ー"Happi" workman's livery coatー

当ホテルで代々使われ続けている法被です。

This happi coat has been used by our hotel for generations.

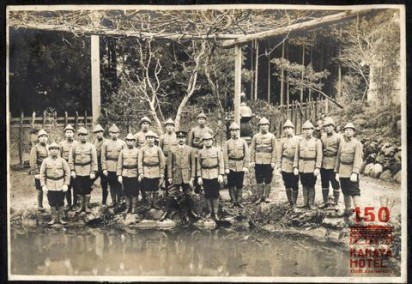

29:消防隊 ーFirefighterー

当ホテルには、1909(明治42)年にスタッフにより結成された防火組織「消防隊」がありました。

Our hotel had a fire prevention organization called the "Fire Brigade" that was formed by the staff in 1909 (Meiji 42).

28:破壊用ハンマー ーA hammer to break doors and glass to escapeー

館内の数カ所に設置されている破壊用ハンマー。

Demolition hammers are installed in several places within the building.

27:ポスト ーMailboxー

正面入り口脇に設置されている丸型ポスト。現在も現役です。

A round postbox installed next to the main entrance. It is still in use today.

26:扉の部屋番号 ーThe room numberー

各お部屋の扉に表示されている部屋番号にはいくつかの字体があります。

The room numbers displayed on the door of each room come in several fonts.

25:天窓 ーSkylightー

螺旋階段の上にある天窓です。

Skylight above the spiral staircase.

24:ロビーの時計 ーThe old clock in the lobbyー

ロビーに置かれている古い時計です。

This is an old clock in the lobby.

23:ライティングデスク ーWriting deskー

本館ロビーに置かれた

思わず手紙を書きたくなる、そんなデスクです。

Located in the main lobby, this desk will make you want to write a letter.

22:コンソメスープ ーConsommé soupー

1896年(明治29年)のレシピに、コンソメスープが登場します。

Consommé soup appears on the menu in 1896 (Meiji 29).

21:眠り猫(1匹目) ーNemuri-neko “Sleeping Cat” #1ー

日光で最も有名な猫「眠り猫」

日光では古くからお土産用の多くの「眠り猫」が作られました。ここ金谷ホテルにも数匹の「眠り猫」が存在し、その代表格がこちらです。

The most famous cat in Nikko is the "Sleeping Cat". Many "Sleeping Cats" have been made as souvenirs in Nikko since ancient times. There are several "Sleeping Cats" here at Kanaya Hotel, and this is the most representative one.

20:スタッフだけが見ることのできる風景 ーScenery only the staff can seeー

お客様がチェックアウトされた後の客室では、バスルームに柔らかな日の光が入ります。

After guests have checked out, soft sunlight floods the bathrooms.

19:もちつき ーthe mochi-poundingー

当ホテルの正月の名物行事で、かつては正月三が日の間、毎日開催していたこともありました。

多い日は一日に3回も開催していたこともあります。

This is a popular New Year's event at our hotel, and in the past it was held every day during the first three days of the New Year.

On busy days, it was sometimes held three times in one day.

18:フロント裏の大谷石組 ーOya stonework behind the front deskー

ホテル内には、大谷石がふんだんに使われています。

Oya stone is used abundantly throughout the hotel.

17:笙 ー”Sho” A traditional Japanese wind instrument resembling panpipesー

金谷ホテルの歴史を語る時、欠かせない物の一つに「笙」があります。

When talking about the history of Kanaya Hotel, one of the essential items is the "Sho" (Japanese traditional instrument).

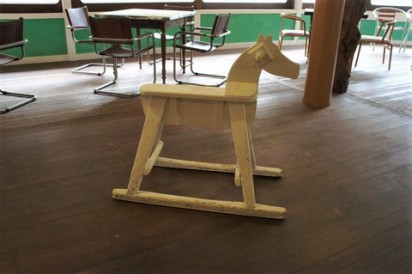

16:木馬 ーWooden Horseー

スケートリンクで使用されている木馬。 何に使うのでしょうか?

A wooden horse used at an ice rink. What is it used for?

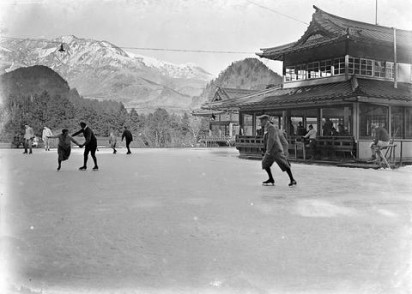

15:スケートを楽しむ人々 ーPeople enjoying skatingー

「避暑地・日光」のイメージが強いかと思われますが、気候・風土を活かした冬場の楽しみもありました。

Nikko may have a strong image as a summer resort, but there are also winter activities that take advantage of the city's climate and local customs.

14:昔の食器その1 ーOld tableware, part 1^

普段見る事のない食器の裏面の、メーカーの窯印を見たことはありますか。

Have you ever seen the kiln mark stamped on the back of a dish?

13:バスタブのお湯を温めなおす道具 ーA device for reheating bathtub waterー

バスタブのお湯を温めなおすための道具で、取っ手とコンセントが付いています。

This is a device for reheating the water in the bathtub, and it has a handle and an outlet.

12:大黒参り ーVisiting Daikokuー

日光金谷ホテルの裏山は大黒山と呼ばれ、大黒様が祀られています。毎年12月と年が明けた1月にお参りしています。

The mountain behind the Nikko Kanaya Hotel is called Daikoku-Yama, where Daikoku-Sama is enshrined. I visit the mountain every December and January.

11:スケート靴 ーSkatesー

明治の冬の社交場のイメージを今に伝える物。

10:回転扉 ーThe revolving doorー

時間旅行への入口です。

It's the entrance to time travel.

9:バーの暖炉 -The fireplace-

ライトが設計したのではないか、とも言われています。

It is said that it may have been designed by Frank Lloyd Wright.

8:猫足のバスタブ ーClawfoot bathtubー

19世紀に欧米で流行した浴槽のスタイルです。

This style of bathtub was popular in Europe and the United States in the 19th century.

7:バゲッジタグ ーLuggage Labels-

ホテル宿泊者へのとしてサービスとして20世紀初頭、海外の高級ホテルが作り始め、そのラベルをカバンに貼ることがステータスとなりました。その海外の風習に倣って金谷ホテルでも用意したと思われます。日本の印刷技術と美しいデザインは海外でも高い評価を受けていたようです。日本では戦後旅行スタイルの変化、大衆化に伴いその姿を変え、用途も変化していきました。

In the early 20th century, luxury hotels overseas began making these labels as a service to hotel guests, and sticking them on bags became a status symbol. It is believed that Kanaya Hotel also prepared them following this overseas custom. Japan's printing techniques and beautiful designs were highly regarded overseas. In Japan, the appearance and use of bags changed as travel styles changed and travel became more popular after the war.

6:スチームハンマー -Steam hammer-

これは、スチームハンマーという、スチーム暖房機にボイラーから蒸気を送る際、様々な理由で起きる衝撃音です。冬ならではの外部の美しい景色もそうですが、この音もまた日光金谷ホテルの冬の風物詩となっています。

This is a steam hammer, an impact sound that occurs for various reasons when steam is sent from the boiler to the steam heater. Just like the beautiful winter scenery outside, this sound is also a part of the winter scenery at Nikko Kanaya Hotel.

5:122号室からの景色 -The view from room 122-

金谷ホテルには、季節や時間によって変化する景色がたくさんあります。別館の角にある122号室からは、日光山内の森と日光連山の絶景が、まるで絵画のような眺めを堪能できます。

太陽の光が部屋に差し込み、美しく照らされる瞬間があります。清掃中のスタッフだけが見ることができるこの景色もまた、宝物です。

Kanaya Hotel has many views that change with the seasons and time of day. Room 122, located on the corner of the annex, offers a magnificent view of the forests of Nikko Yamauchi and the Nikko mountain range, like a painting on a folding screen.

There is a moment when the sunlight pours into the room and beautifully illuminates it. This view, which can only be seen by staff when they are cleaning, is also a treasure.

4:別館の電気室 -The power room-

1888年(明治26年)に日光で最初の水力発電所が日光西町の向河原にできたことで、ホテルとして電力を使用することはできていましたが、1908年(明治41年)に、現在のホテルから大谷川を挟んで対岸の萩垣面にある松屋敷の敷地に自家用水力発電所をつくり、電気をホテル内の変電所に送って使用していました。これにより、安定的な電力供給が可能になり、ボイラーなど様々なホテルインフラが整いました。1935年(昭和10年)に、もともとあった変電所は現在の別館の地下室に移され、現在も残っています。

The first hydroelectric power plant in Nikko was built in Mukaigawara, Nikko Nishimachi in 1888 (Meiji 26), which allowed the hotel to use electricity, but in 1908 (Meiji 41), a private hydroelectric power plant was built on the grounds of Matsuyashiki in Hangakimen, across the Otani River from the current hotel, and electricity was sent to a substation within the hotel for use. This enabled a stable supply of electricity, and various hotel infrastructure such as boilers were put in place. In 1935 (Showa 10), the original substation was moved to the basement of the current annex, where it remains to this day.

3:スケートリンク -Ice skating rink-

天然のスケートリンク。実は、1914年(大正3年)にコンクリート敷のテニスコートとして整備したものを、冬季はスケート場として使用したものです。これまでに皇室の方々をはじめ多くの方にこの氷上で「冬の日光」を体験いただきました。

A natural ice rink. In fact, a concrete-paved tennis court was built in 1914 (Taisho 3) and is used as a skating rink in the winter. Many people, including members of the Imperial family, have experienced "winter Nikko" on this ice.

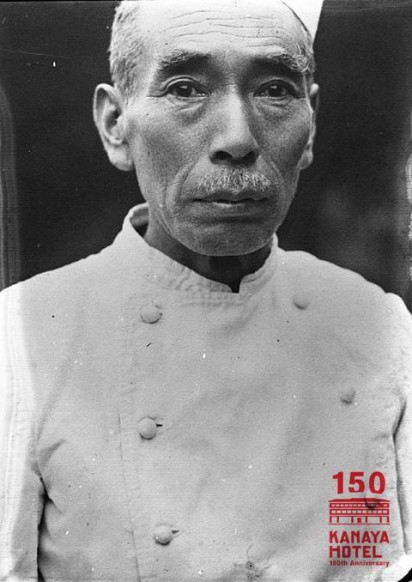

2:金谷善一郎 -Zenichiro Kanaya-

金谷ホテルの創始者、金谷善一郎は金谷家の9代目として1852年(嘉永5年)10月8日に生まれました。日光東照宮の楽人で笙(しょう)を担当していました。気骨と実行力のある人柄で、丁寧、几帳面。子煩悩な面もあったそうです。

The founder of Kanaya Hotel, Kanaya Zenichiro, was born on October 8, 1852 (Kaei 5) as the ninth generation of the Kanaya family. He was a musician at Nikko Toshogu Shrine, playing the Sho (Japanese traditional instrument). He was a man of great spirit and ability, polite and meticulous. He was also said to have been very devoted to his children.

1:正面の看板 - The Signboard -

長年お客様をお迎えしている木製の看板です。金谷ホテルが現在の場所に拠点を移した当初掲げられていたものは、現在の看板とは違いますが、移転した数年後に大谷川からホテルを撮影したと思われる写真には同じデザインの看板が写っています。

This wooden sign has been welcoming guests for many years. The one that was hung when Kanaya Hotel first moved to its current location is different from the current sign, but a photo of the hotel taken from the Otani River a few years after the relocation shows a sign with the same design.